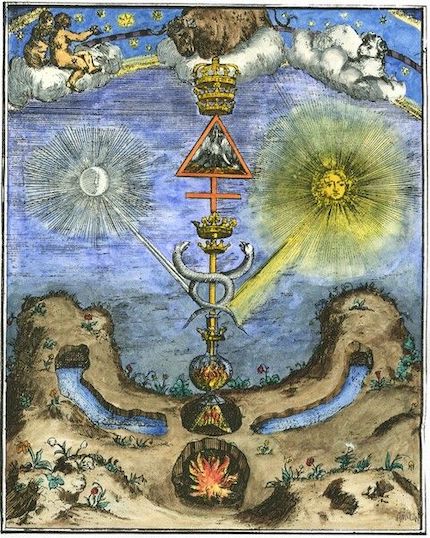

少し前の「薔薇十字の教えの図の意味」という記事でご紹介した文章の中に、私には訳がわからない部分がありました。

以下です。

> 十字架は第三の目にある内なる光を表し、鳥のシンボル、または「聖霊」のシンボルを持つピラミッドと、同じく鳥である古代エジプトの Akh は、 Ba と Ka の融合が成功し、悟りを開いたことを表しています。

この Akh だとか Ba とか Ka が何のことだかわからなかったのですね。全部、日本語にして、 Akh Ba Ka と並べると「悪バカ」になってしまいます。

その後、これについて、お教えいただきまして、Wikipedia の「古代エジプト人の魂」というページにありました。

その部分を抜粋します。

古代エジプト人の魂

概要

古代エジプト人たちは、人間の霊魂が5つの要素からなると信じていた。「イブ」、「シュト」、「レン」、「バー」、「カー」である。これら魂の構成要素の他に人間の体「ハー」があり、これは時には複数形で「ハウ」と呼ばれ、体の各部の集まりをおおよそ意味した。他の魂には、「アーク(Akh)」、「カイブト」、「カート」があった。

バー(魂)

「バー」は、幾つかの点において現代のキリスト教などの「霊魂」の概念に最も近いものであるとされる。

これは、個人を独自のものとするあらゆるものでもあり「個性」の概念に類似したものでもあった。ここから本人と同質にして異なるものとして「化身」とも言い換えられる。この意味で生命を持たない物体もまた独自の性質である「バー」を持ち得、実際に古王国のピラミッドは、しばしばその主の「バー」であると呼ばれていた。

霊魂と同様に「バー」は、持ち主が死んだ後も生き続ける人間の一側面であるとエジプト人たちは信じていた。墓から飛び立ち来世で「カー」と合流する人頭の鳥として描かれることもあった。

バー

死後に発生した「バー」の一形態は、身体を持ち、飲食し、性交も行うとされていた。

カー(精神)

「カー」は、生者と死者を分ける霊的な精髄を指すエジプト人の概念である。カーが身体を離れる時に死が起きるとされた。他に「生命力」、「精気」、「活力」とも訳される。

古代エジプトにおいて全ての存在の内に一つあるいは、複数宿る行動を起こさせる共存者とされた。

またカーは、墓の中の肉体に依存するものと考えられ、その肉体に戻って捧げられた供物を取り、その力を維持されるのであるとも信じられていた。この理由から死者にも飲食物が捧げられたが、ここで消費されるのは、供物の中の「カーウ」であり、物質的な部分ではないと考えられた。

アク

「アク」(魔術的に有効なもの)は、死者の概念である。これは、古代エジプト人の信仰の長い歴史の中で変化していった。

主に死後、楽園アアルで「バー(霊魂)」と「カー(精神)」が結びついたものと考えれた。つまり死後の再生、「第二の誕生」を果たした姿と信じられた。

古代エジプトにおいて初めアクは、思考と関連付けられていたが心の働きとしてではなく、むしろ生きた統一体としての知性としてであった。アクは、まだ来世でも1つの役割を演じた。

カートが死ぬとバーとカーは、再結合してアクを甦らせるのである。アクの復活は、適切な葬送儀礼が執り行われ、継続的な捧げ物がなされる場合にのみ可能とされた。