最近は認知症の傾向も明らかですが、それだけに支持率が下がったときの思いつきの行動にはこわいものがあります。

一般教書演説を前に、無党派層からのトランプ大統領の支持率は過去最低を記録した

CNN 2026/02/23

Trump’s approval rating with independents hits a new low ahead of the State of the Union

調査会社 SSRS が実施した CNN の新しい世論調査によると、ドナルド・トランプ大統領が火曜日 (2月24日)に一般教書演説を行う際、国民は大統領の優先事項にますます疑問を抱き、大統領が提案する政策が国家の役に立つのかどうかについて広く疑念を表明することになりそうだ。

今年の中間選挙を前に、大統領の政党にとっての憂慮すべき指標が山積しているが、CNN の世論調査では無党派層におけるトランプ大統領の支持率が過去最低を記録した。

トランプ大統領の政策が正しい優先順位に基づいていると答えたアメリカ人はわずか 32%で、68%は彼が国の最重要課題に十分な注意を払っていないと回答した。これは、トランプ大統領のこれまでの2期を通して、この質問に対する最も否定的な見解だ。

同時に、トランプ大統領の政策は国を正しい方向ではなく間違った方向に導くだろうと答えたアメリカ人は、61%対 38%だった。そして、全成人におけるトランプ大統領の支持率は 36%にとどまった。

この世論調査の結果は大統領が取り組むべき課題の大きさを示唆している。

トランプ大統領が昨年、ホワイトハウス復帰後初めて議会で演説した際、CNN の演説前世論調査では支持率がキャリア最高の 48%に達した。しかしその後、主要人口層のすべてで支持率が低下し、共和党支持者、保守派、そして大学を卒業していない白人アメリカ人は、トランプ大統領に対して純粋に好意的な見方をしている数少ないグループとなっている。

この世論調査では、共和党支持者の間で年齢による大きな違いが見られた。65歳以上の共和党支持者の 63%が大統領の職務遂行を強く支持すると回答したのに対し、35歳未満の共和党支持者ではわずか 31%にとどまった。

若い共和党支持者は、トランプ大統領の政策は国を間違った方向に導くと回答する割合が 65歳以上の約 2倍(18~34歳の共和党支持者では 24%、65歳以上では 11%)であり、大統領の優先順位付けが適切ではないと回答する割合も 65歳以上の約 2倍(18~ 34歳の共和党支持者では 42%、65歳以上では 20%)であった。

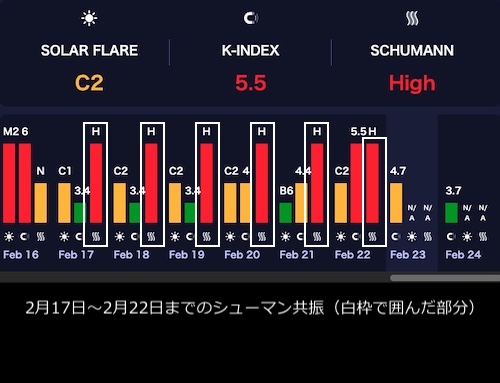

CNN の世論調査は、調査会社 SSRS が 2月17日から 20日にかけて、全国の成人 2,496人を無作為に抽出してオンラインで実施した。全サンプルの結果は、±2.5パーセントポイントの標本誤差を含む。