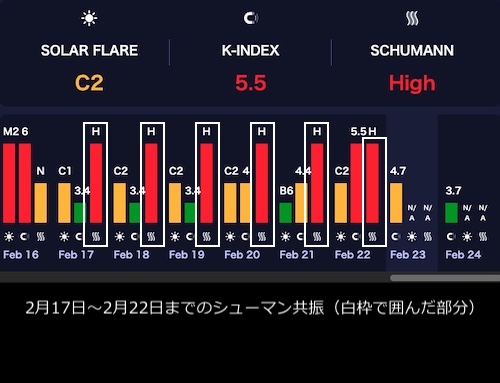

攪乱のレベルは 0〜 9で、5を超えると、かなり高いとされます。これについては、2月22日の In Deep の記事「地球の基本周波数であるシューマン共振の撹乱が激しくなっている」で取りあげています。

2026年2月16日から2月23日までの攪乱指数の推移

meteoagent.com

攪乱のレベルは 0〜 9で、5を超えると、かなり高いとされます。これについては、2月22日の In Deep の記事「地球の基本周波数であるシューマン共振の撹乱が激しくなっている」で取りあげています。

2026年2月16日から2月23日までの攪乱指数の推移

meteoagent.com

これは AI に真偽を確認しましたところ、「このニュースは信頼性のあるものです」とのことでした。もちろん、その結果として、紙の銀(先物などを含めた数字上の銀価格)の価格が急落するか急騰するかはわかりません。いずれにしても、2月末から 3月上旬はいろいろと大変な値動きが起こりそうです。

SHANGHAI FUTURES (上海商品先物取引所)、紙の銀に対して宣戦布告 – 2月27日開始

上海先物取引所は、2026年2月27日より有効となる主要な規則変更を発表したばかりです。これは、直近の銀先物ポジションを直接標的にしており、中国の危機的に低い現物備蓄を保護することを目的としています。

この動きは、グローバルな銀市場に衝撃波を送り込む可能性があり、特に紙中心の西側取引所に影響を及ぼすでしょう。銀投資家が今すぐ知っておくべきことをお伝えします。

2026年2月27日開始の新規則

・引渡し月およびその前月のヘッジポジションは、事前承認された特別ヘッジ枠がない限り、自動的にゼロ契約に設定されます。

・明示的な承認を受けた本物の産業用ヘッジのみが、引渡し直前までポジションを保有可能。

・投機的なロングや未承認ポジションは、早期にロールオーバーするか決済する必要があります – これにより、即時現物引渡しへの圧力が大幅に削減されます。

中国が今これを行う理由

・上海先物取引所登録銀在庫は350トン未満に急落 – 10年以上で最低水準で、2021年ピークから約88%減少。

・極端なバックワーデーションが継続:近月物契約が遠月物よりはるかに高値で取引されており、緊急の現物需要を示す叫び声のようなシグナル。

・中国は希少金属を国内産業 – 太陽光パネル、EV、電子機器 – の優先供給にロックダウンしており、在庫が枯渇する前に備えています。

グローバル市場への急速な影響

・中国からの現物銀流出が大幅に減少 – 西側保管庫を供給する主要ソース。

・追加の需要圧力がCOMEXとLBMAに直撃し、在庫はすでに逼迫状態。これによりシフトが加速:紙の操作が効力を失い、真の現物コントロールが東へ移ります。

大局:グローバル資源戦争

・2026年1月からの輸出ライセンス厳格化 + 今度の先物締め付け = 中国が戦略金属を自国確保。

・西側は重要鉱物リストと備蓄努力で対応。

・我々は本物の資源競争の中にいる – 現物の所有とコントロールが、紙のゲームを上回る時代です。

結論

中国の2月27日規則変更は、過剰な紙ロングに対する直接的な打撃であり、歴史的な逼迫の中で消えゆく現物銀備蓄を守る盾であり、現物保有者と本物の生産者を、次の爆発的上昇局面に位置づけます。

投稿によると、

> 馬が前に進んでいるように見えたら左脳タイプ

> 後ろに進んでいるように見えたら右脳タイプ

なんだそうです。根拠は知らないですが。

私は何度見ても「後ろに歩いている」としか見えないです。右脳タイプなんですかね。

馬が前に進んでいるように見えたら左脳タイプ

後ろに進んでいるように見えたら右脳タイプあなたはどう見えた?

左脳→論理的思考 分析力 言語処理

右脳→直感 ひらめき 創造性

pic.twitter.com/h4YleGday5— パラノーマルちゃんねる (@paranormal_2ch) February 18, 2026

ちなみに、

> 左脳→論理的思考 分析力 言語処理

> 右脳→直感 ひらめき 創造性

だそう。

デュバルさん亡くなったんですね。ニュースは日本語でもたくさんありますが、95歳ということで大往生なんですけれど、若い時から見てきた映画を思い出すと、思い入れのある方です。

少し下の世代だと、そんなにピンとは来ないようで、今日、奥様と以下のような会話をしました。

私「ロバート・デュバルさん亡くなったんだって。まあ、95だし、悲劇性はないけどさ」

奥「誰?」

私「えーと、ほら、フォーリング・ダウンで、人情味のある刑事役やっていた人」

奥「ああ、あの人」

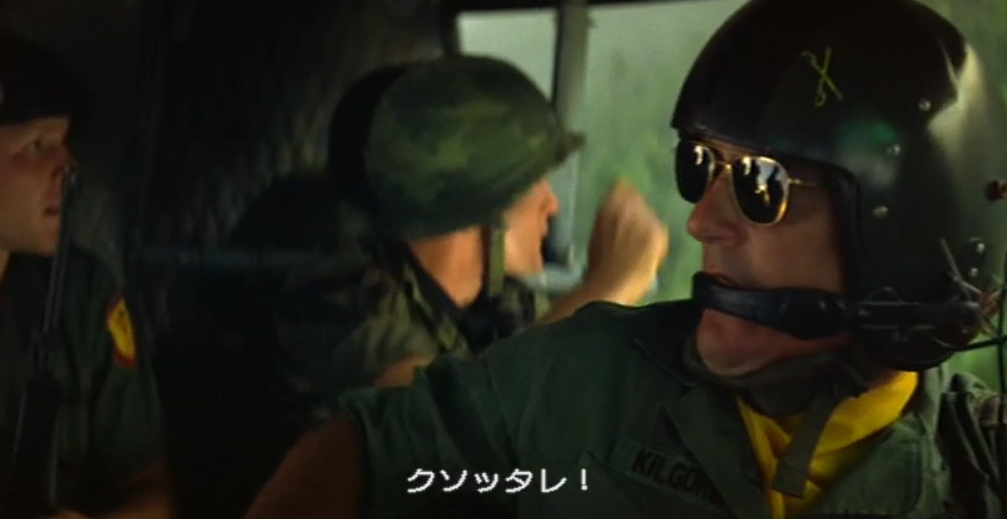

私「地獄の黙示録は知ってると思うけど、サーフィンの好きな中佐やってた人」

奥「ああ、あのサーフィンのシーンの」

というようなやりとりでしたが、(奥様はおおむね10歳くらい下)、その前の 1970年代の映画に圧巻のものが多かったです。

それで、自分で持っている範囲で、ロバート・デュバルさんの映画のシーンなんかを見ていたのですが、やっぱり、「地獄の黙示録」は別格ですね。ゴッドファーザーとか、ネットワークとか、知的な弁護士やエリートみたいな役が多かったかもしれないですが、地獄の黙示録のキルゴア中佐の役は突出していました。場合によっては、「この人の出ているシーンしか記憶にない」という人さえいました。

地獄の黙示録より (映画の字幕は「クソッタレ」となっていますが、実際の台詞は「Fuckin’ savages」(クソ野蛮人ども)です)

以下は映画「ネットワーク」(1976年)のロバート・デュバルさんで(YouTubeの設定で字幕は入れられます)、まだ比較的お若いですね。この映画は何十年も見ていないですけれど、面白かったですねえ。懐古主義ではないですけれど、昔の映画は 10代20代の私にも面白かったです。

その後、自分の部屋で、他のロバート・デュバルさんのいろいろな映画のシーンなど見ていたら、また朝になってしまいました。

睡眠サイクルが元に戻らないなあ。

今日(2月17日)は新月なんですけど、なんか寝てすぐに起きてしまって、そのまま眠れず、朝になってしまいました。

回答は Gemini ですが、個人差があり「人による」ということのようです。

質問:新月のときに睡眠に問題が起きる可能性というのはありますか?

—

Gemini の回答:

はい、新月の間に睡眠障害を経験する可能性があります。

いくつかの研究では、この時期に寝つきが遅くなったり、睡眠時間が短くなったりすることが示されています。満月は光量の増加により不眠症と関連付けられることが多いですが、睡眠パターンに影響を与えるのは光ではなく、新月の引力であると考えられています。

新月の睡眠に関する主な知見:

・睡眠の質の低下:いくつかの研究では、新月前の数日間、参加者の寝つきが遅くなり、睡眠時間が短くなることが示されています。

・矛盾するデータ:関連性を示唆する研究がある一方で、有意な証拠は見つからず、新月前後の睡眠の問題は普遍的なものではなく、個人差が大きい可能性があることを示唆する研究もあります。

・潜在的な原因:研究者たちは、月の重力の影響を受ける「月周リズム」(30日周期)が睡眠に影響を与える可能性を示唆しています。

・個人差:新月の間、落ち着かないと感じる人もいれば、暗い夜に睡眠の質が向上し、安眠できると報告する人もいます。

月の周期に敏感な人は、一貫して暗くて静かな睡眠環境を維持すると、どの段階でも落ち着きのなさを管理するのに役立ちます。

投稿は以下のようなものですが、真偽を AI に聞いてみました

—

第一次世界大戦中、戦地の塹壕で兵士達の食料を食い荒らすネズミを退治するため、50万匹もの猫が戦地へ送り込まれた。

ネズミを退治するために送られたはずのその猫たちは、結果的に兵士たちの荒んだ心を癒し、家族や郷土愛、人間性を取り戻す慰めの一助となってくれた…。

Did you know half a million cats were sent to World War 1 trenches? They were meant to kill rats—but they ended up giving soldiers comfort and reminding them of home, family, and love. This is a hidden WWI story you’ll never forget. WWI cats, cats in world war 1, war animals,… pic.twitter.com/O7H8iJBxc5

— The pets only 🐾 (@Thepetsonly) February 14, 2026

質問:この話は本当ですか?

—

Grokの回答:

はい、これは歴史的事実に基づいた話です。第一次世界大戦の塹壕では、ネズミの駆除のために猫が大量に送られ、兵士たちの士気向上や慰めにもなりました。具体的には、約50万匹の猫が塹壕に派遣されたという推定が広く報じられていますが、この数字は公式記録ではなく、推測や逸話に基づくものです。

詳細な背景

・猫の役割: 塹壕は不衛生でネズミが大量発生し、食料を荒らしたり病気を広げたりしていました。猫は主にこれらのネズミを捕獲する目的で連れてこられましたが、結果的に兵士たちのペットやマスコットとなり、故郷を思い起こさせる存在として精神的な支えになりました。船上や倉庫でも同様に使われました。

・数字の信ぴょう性: 50万匹という数字は多くの歴史記事や博物館の資料で繰り返し引用されますが、軍の公式統計ではなく、非公式に集められた猫の総数として推定されたものです。信頼できるソースでも、猫の存在は確認されますが、正確な数は不明とされています。

・証拠: 写真や兵士の日記、軍の記録から、猫が塹壕で一般的だったことがわかります。例えば、Imperial War Museums の資料では、猫が日常的に描かれています。

この話は、戦争の過酷さを和らげた「隠れた英雄」として人気で、Xの投稿もそれを紹介したものです。

今日、In Deep で、ニルヴァーナというバンドのカート・コバーンの他殺説みたいな論文を記事で取りあげたのですが、その後、夜になって、久しぶりに(本当に久しぶりに)ニルヴァーナとか聴いていたのですけれど、メジャーデビューして一大ブレークする 2年前に出したアルバムに入っているネガティヴ・クリープ (Negative Creep)という曲を聴いていて、

「ああ、自分で自分の人生を思うと、こう思うんだろうなあ」

とか思いました。Negative Creepは、日本語にすると、「ネガティブな気持ち悪い奴」みたいな感じでしょうか。In Deep のブログにも書いたドキュメンタリー『モンタージュ・オブ・ヘック』を見るまでは、これは単なるパンク的な発想の挑発的な歌詞なんだろうなあと思っていましたけれど、しかし、このドキュメンタリーを見てからは、

「こんなような人生だと周囲も自分も思っていたんだろうなあ」

と、つくづく思います。

その歌詞は、日本語に適当に訳すと、以下のようなものでした。

「俺はネガティブな気持ち悪い奴(I’m a negative creep)」というフレーズが何度も繰り返されます。

Nirvana Negative Creep (1989年)/ 歌詞

こいつは俺らの手に負えない

さらに手に負えなくなっている

こいつは社会の役立たずになってきてる

俺はネガティブな気持ち悪い奴

しかもラリってる

そうだよ

社会の役立たずで、ただラリってんだ

パパの可愛い女の子はもう女の子じゃないんだ

曲は以下のような感じで、これはライブですけれど、とにかく演奏が上手な人たちですので、アルバムに収録されているのと、ライブでは音はほとんど変わりません。

Nirvana – Negative Creep (Live 1991年)

でも、カート・コバーンの格好とか地味でしょう。ナンバー1ロックスターとしては。シアトルあたりのロック音楽家にはこういう人たちが多かったですが。

1991年といえば、そろそろニルヴァーナが世界的なロックスターになる頃でしたけれど、カート・コバーンの心の闇は軽減されなかったようです。今生きていれば、カード・コバーンは 60歳手前くらいだと思います。おおむね同世代ですね。

今日はカート・コバーンの声を聴いて、泣いてばかり。